一、课程信息

课程名称:水质工程学Ⅰ

课程类型:专业必修课

面向专业:给排水科学与工程

授课教师:李姝杰

二、在线方式

《水质工程学Ⅰ》课程利用腾讯会议直播平台进行授课,配合学习通在线课程资源进行辅助教学。

三、教学设计

1.教学目标

①知识目标:通过课堂教学,使学生掌握生活给水处理、工业给水处理的基本原理、基本方法和基本流程。通过课程设计和实验环节加深学生对所学理论的理解,并掌握设计工艺的选择、构筑物工作原理及计算方法。

②能力目标:通过课程学习,学生应具备净水厂设计、施工及管理的基本能力。

③情感目标:在各项教学活动中获得成就感,提高学习兴趣;实现学生之间多层次、多方位的合作,培养团队意识、集体意识;在学习过程中培养家国情怀和国际视野。

2.教学过程

《水质工程学Ⅰ》课程从理论、工程实例、实验三方面开展教学。疫情防控期间,本课程充分利用慕课等网络教学平台中的国家级精品课程及相关教学资源,开展课程教学。课程按照学校的教学计划和要求,通过腾讯会议直播平台进行日常授课,并通过超星学习通平台为学生提供在线测验、作业、考试、答疑、讨论等教学活动,及时开展在线指导、测评与成绩评定,保证疫情期间各项教学活动完整有效,按教学计划有序实施。

①课前准备

为保障课堂教学质量,要求学生提前5分钟进入课堂,并在学习通中发布课前拍照签到任务,通过检查学生课前准备情况,使线上教学过程高质量开展。通过督促学生按时上课,使学生迅速进入学习状态,同时了解另一端学生的线上上课条件,便于更加精准的开展线上教学。检查中发现,学生课前准备充分,环境及设备条件均可满足上课要求,同学们的学习热情较高。

②课上教学

由于线上教学的特殊性,师生沟通起来存在一定困难,因此,在教学过程中,要求学生始终保持摄像头处于开启状态,方便教师及时掌握学生学习情况。重难点问题讲解时,及时询问学生的接受情况,并积极使用线上教学手段如选人、讨论等环节与学生互动,尽可能缩小与线下课的授课差别。下课前留约10分钟时间,为学生解答课堂中的疑难问题,并做到及时解决。每周定期开展“课堂暖心三分钟”,为疫情阴霾笼罩下的学生加油打气,为受疫情影响困于寝室中的同学注入正能量,共同期盼“吉林之时”,共同坚信“春来之日”。

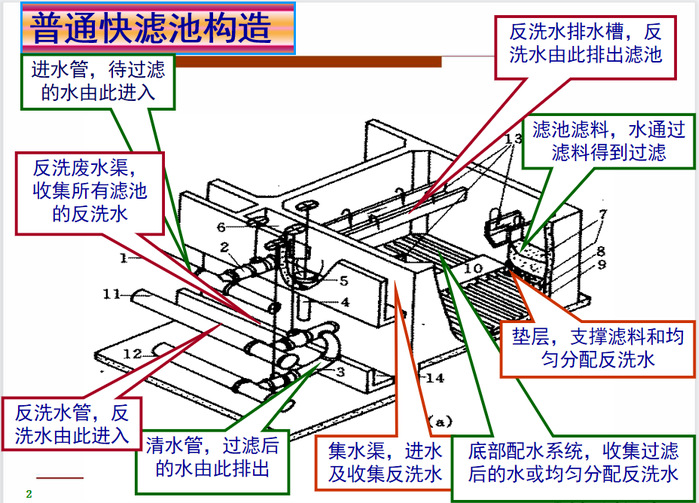

在授课的过程中,通过大量穿插工程实例、施工现场的照片、图片、动画等,帮助学生加深抽象内容的理解与掌握。例如给水厂、污水厂工艺处理流程,利用线上课程可视性强的优势,以Flash动画形式展示出来,清晰直观,容易理解。

③课后巩固

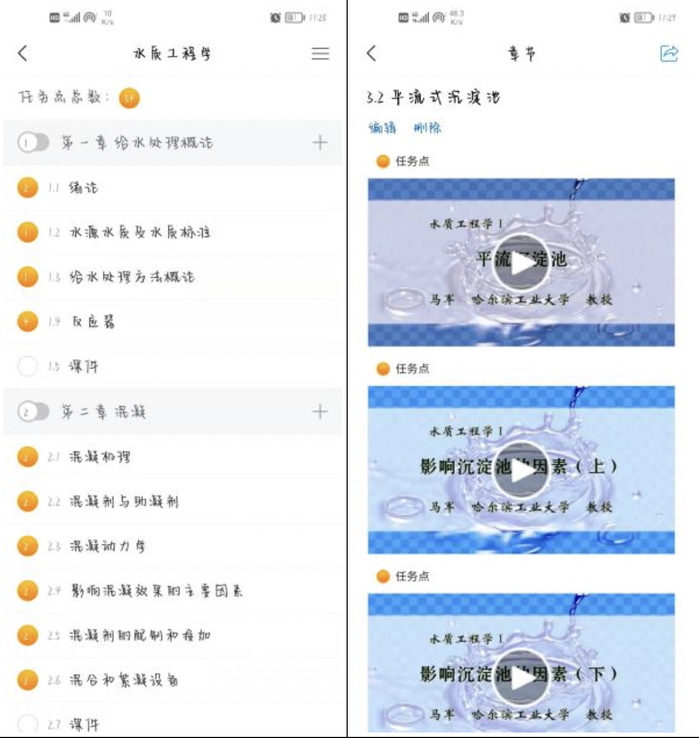

为了方便学生进行课后阶段性的学习巩固,在超星学习通中设置章节内容,上传教学视频、课件及课后习题答案,方便学生及时复盘,有针对性的学习。

建立“三维立体化”的平时成绩评定体系,包括多角度的考评内容(视频学习情况、自测题的完成情况等),贯穿课前、课中、课后的考评过程,对学生全方位考核监测平时学习情况和学习成果;多个角度进行师生互评、生生互评。

四、特色与创新

1.思政元素有效挖掘

结合专业发展历程与《水质工程学》教学内容,在专业知识讲授过程中深入挖掘并融入课程思政元素。例如,通过强调我国目前所面临的水资源短缺和水环境污染危机,明确水处理行业的重要性和历史使命,培养学生的社会责任感。又如,在构筑物设计章节中教育学生应严把工程质量关,强调工程师应有的职业道德和社会责任。结合当前国际形势挖掘课程思政元素,鼓励学生既要学习国外先进理论与方法,同时要坚信在发展和创新中,我国的相关技术能够实现从“跟跑”到“领跑”的飞越。

2.关键案例牵引教学

应用灵活多变的教学方法,将专业知识结合课程思政内涵进行整合后再“输出”。通过正反案例对比,体现我国制度的优越性,从专业角度引导学生培养可持续发展意识。例如,可通过松花江水污染、四川沱江水污染等特大事件来强调工程师的责任与担当,教导学生在工程实践中要勇于承担对工程建设、自然环境以及社会的责任;通过介绍我国在海绵城市、黑臭水体治理等方面的努力以及带来的经济和社会效益,进一步强调绿色发展理念。

3.多维教学模式构建

突破以课堂教学作为知识传播唯一战场的传统教学观念,注重自身线上教学能力提升,优化线上线下教学理论、方法和组织形式,构建线上教学资源库,将部分因受学时限制而未详尽的《水质工程学》教学内容(如污染物特性分析、构筑物选择依据、工艺参数优化、标准解读、小试和中试研究、工程应用和复杂案例分析等)通过直播、课程网站、公开课等方式,实现教学延伸,保障学生随时、随地、随意学习,提升学生学习的主动性、积极性和自由维度。

五、教学效果

线上教学过程中,学生能够较好的完成老师布置的各项活动,能够在掌握理论知识的同时,拓宽专业视野,更好的运用知识,指导实践。

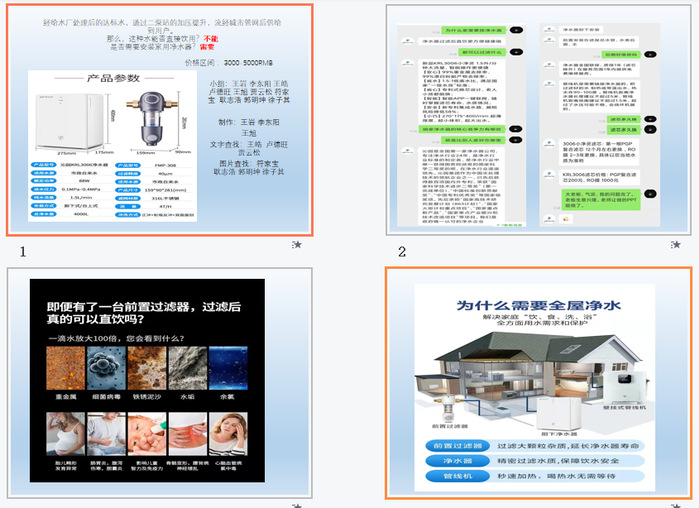

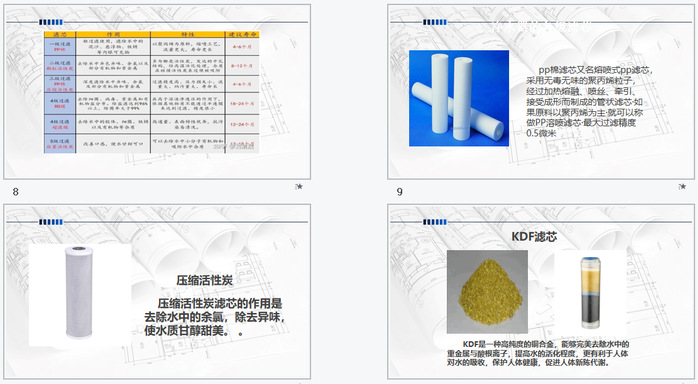

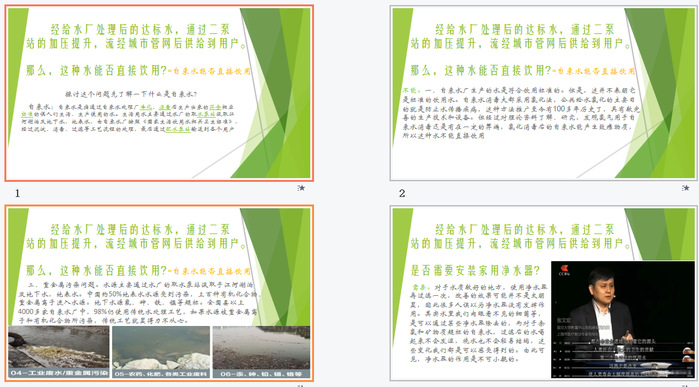

学生翻转课堂部分成果展示:

撰稿:教务处、城建学院 编辑:石竹